求人者と求職者の適切なマッチングの促進に取り組む企業として認定されています。

医師がキャリアや働き方を考える上で参考となる情報をお届けします。

医療業界動向や診療科別の特徴、転職事例・インタビュー記事、専門家によるコラムなどを日々の情報収集にお役立てください。

「専攻医」とは、臨床研修を終え、各科の専門研修プログラムを受けている医師のことを指します。この記事では専攻医と関連する「専門医制度」(新専門医制度)の概要や、専攻医の業務内容、年収事情などを見ていきます。専攻医の概要が理解できると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。

執筆者:Dr.SoS

専攻医とは

「専攻医」とは、日本専門医機構が定める「専門医制度」の下、各診療科の「専門研修プログラム」を受けている医師の総称です。臨床研修(初期研修)を修めた後、「専門医」を取得するまでの医師を指します。

臨床研修は2年間ですので、多くは卒後3年目から専攻医となります。以前は「後期研修医」と呼ばれていましたが、2018年から名称が改められました。

医師の一般的なキャリアパス

医師は、一般的には下記のようにキャリアを積んでいきます。

医学部卒業・医師国家試験合格 ▶ 研修医(臨床研修) ▶ 専攻医(専門研修)▶ 専門医試験合格 ▶ 専門医

もちろん上記以外にも、医師としてさまざまなキャリアパスがあります。専攻医に進まず産業医として働いたり、専攻医プログラムのない分野に進んだりするケースがあるほか、臨床から離れて研究業務に専念する医師もいます。

しかし、2020年以降は毎年9,000名以上の専攻医が採用されています(後述)。臨床研修を終えた医師の90%以上が専門医資格の取得を希望している*1ことからも、専攻医は一般的な進路であると言えます。

医師免許取得後の研修制度等について|文部科学省 第22回法曹養成制度改革連絡協議会(2024年2月)(*1)

▼関連記事はこちら

産業医になるには?必要な資格の取得方法やスキルを解説

新専門医制度、2021年度から始まる「臨床研究医コース」とは

研修医と専攻医の違い

まずは、研修医と専攻医の違いから見ていきましょう。

| -- | 研修医 | 専攻医 |

|---|---|---|

| 研修期間 | 2年 | 3〜5年程度(診療科による) |

| 目的 | 臨床医としての基本的な臨床能力を身に付ける | 特定の診療科で専門的な臨床能力を身に付ける |

| 副業(アルバイトなど) | 不可 | 可 |

研修医は医師免許取得後に基本的な臨床能力を身に付けることが目標です。特定の診療科のみで研修を受けるのではなく、4月は消化器内科、5月は精神科...など、さまざまな診療科をローテートします。原則として指導医の下でしか診療行為が行えず、研修に専念できるよう副業やアルバイトは禁じられています(※)。診療所の開設などもできません。

一方、専攻医は特定の診療科で専門的な臨床能力を身に付けることが目標となるため、専攻する診療科のみで研修を行うことになります。内科のように循環器内科・消化器内科など複数の診療科で研修を受けるケースもありますが、研修医時代よりも1つの診療科に割ける時間が長くなります。

専攻医の研修期間は、診療科によって3〜5年と異なります(後述)。診療行為を単独で行えるため、診療に関するアルバイトのほか、開業も可能になるなど、臨床医としての裁量が増します。

(※)医師法で禁じられていると解釈されるのは「診療のアルバイト」ですが、臨床研修に専念することが課されていることから、医療行為を伴わないアルバイトも含め禁じている臨床研修病院が多くあります。

医師臨床研修に関するQ&A(研修医編)|厚生労働省

▼研修医に関する記事はこちら

研修医とは?医学生との違いや研修制度の概要・修了条件など【基本事項まとめ】

研修医の期間と研修先を選ぶ際のポイントとは?

専攻医の期間

主な診療科(基本領域学会)の専門研修期間は下記のようになっています。

| 期間(※) | 診療科 |

|---|---|

| 3年 | 内科、外科、小児科、精神科、救急科、産婦人科、放射線科、病理、臨床検査、リハビリテーション科、総合診療 |

| 4年 | 麻酔科、整形外科、耳鼻咽喉科、眼科、泌尿器科、脳神経外科、形成外科 |

| 5年 | 皮膚科 |

日本専門医機構webサイト「基本領域学会・研修プログラム整備基準」 各プログラム資料をもとに筆者作成

https://jmsb.or.jp/senkoi#an05(2025年1月16日閲覧)

(※)いずれも最短の場合。

専攻医の年齢

医学部のカリキュラムは6年間あるため、卒業時点の医師は最年少で24歳です。その後2年間の臨床研修を受け、そのまま専攻医に進むと26歳、その後3〜5年の専門研修を修了するのは29〜31歳となります。

実際は、大学受験での浪人や大学での留年、あるいは学士編入で入学をする人などもいますから、年齢の平均値はもう少し高くなるでしょう。すなわち専攻医の年齢は「20代後半〜30代前半」と言えそうです。

新専門医制度における専攻医

ここからは、専攻医と関連する「専門医制度」について見ていきましょう。2018年に大きく改訂されたことから、現行の制度は「新専門医制度」という名称で浸透しています。

「専門医」という資格は、もともと「日本消化器病学会」「日本皮膚科学会」「日本整形外科学会」などの学会ごとの独自プログラムに基づき取得することができました。

しかし、学会によって認定の基準が異なる点が指摘され、2018年からは「日本専門医機構」が定める専門研修プログラムに移行しています。専攻医はこのプログラムに沿って、各診療科の研修を受けることになります。

新専門医制度とは?医師が押さえておくべきポイントを解説

基本領域とサブスペシャルティ領域

新専門医制度における専門研修プログラムは、「基本領域」と「サブスペシャルティ領域」の2段階構成となっています。2025年1月現在、19の基本領域と24のサブスペシャルティ領域があります(下表)。

| 基本領域(19領域) | サブスペシャルティ領域(24領域) |

|---|---|

| 内科、小児科、皮膚科、精神科、外科、整形外科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、脳神経外科、放射線科、麻酔科、病理、臨床検査、救急科、形成外科、リハビリテーション科、総合診療 | 【連動研修または通常研修方式】 消化器内科、循環器内科、呼吸器内科、血液、内分泌代謝・糖尿病内科、脳神経内科、腎臓、膠原病・リウマチ内科、消化器外科、呼吸器外科、心臓血管外科、小児外科、乳腺外科、放射線診断、放射線治療 |

| 【通常研修方式】 アレルギー、感染症、老年科、腫瘍内科、内分泌外科 |

【補完研修方式】 肝臓内科、消化器内視鏡、内分泌代謝内科、糖尿病内科 |

日本専門医機構webサイト「日本専門医機構認定サブスペシャルティ領域一覧」をもとに筆者作成

https://jmsb.or.jp/subspecialty/(2025年1月16日閲覧)

原則は、まず「基本領域」の研修を修め、その後に「サブスペシャルティ領域」の研修へ進みます。ただし「連動研修形式」として、基本領域研修を受けながらサブスペシャルティ領域研修を受けられる場合もあります(内科の研修を受けながら、3年目から循環器内科の研修を受ける、など)。

つまり、選択する基本領域によって、その後受けられるサブスペシャルティ領域が変わるのです。たとえば、基本領域として内科を選択後、サブスペシャルティ領域として小児外科を選択することはできません。

この「基本領域」を選択するのが、専攻医に進む段階です。基本領域に何を選択するかで医師としてのキャリアの方向性が大きく変わり得るため、慎重な選択が求められます。

一般の皆様へ|日本専門医機構

サブスペシャルティ領域について|日本専門医機構

サブスペシャルティ領域の専門研修について|厚生労働省 平成30年度第5回医道審議会医師分科会医師専門研修部会(2019年3月)

▼関連記事はこちら

新専門医制度、サブスペシャルティはどう決める?【2024年7月更新】

サブスペシャルティ研修の「プログラム制」「カリキュラム制」とは?メリット・デメリットも解説!【2024年7月更新】

新専門医制度、総合診療医を希望する場合にはサブスペシャルティの取得は必須?

シーリング制度

「シーリング制度」も、新専門医制度に伴って導入されました。これは地域や診療科における医師数の偏りを是正することを目的とする制度で、平たく言えば"都心部への医師集中を避ける施策"です。制限の対象は「専攻医の採用数」であり、厚生労働省の専門部会(医道審議会医師分科会専門研修部会)で、年度ごとに上限値が設定されます。

これまでシーリングの対象とされてきたのは、下記の都道府県別診療科です。

| 【シーリングの対象】 |

|---|

|

1, 2)各診療科別勤務時間等(「医師の勤務実態及び働き方の意向等に関する調査」結果を基に作成)及び医師需給分科会第3次中間取りまとめにおけるマクロ需要推計の推計値(需要ケース2)、DPCデータを用いた疾病別診療科別患者数シェア等を利用して算出 |

厚生労働省「今後の専門研修制度に向けた検討について」(令和6年度第2回医道審議会医師分科会医師専門研修部会資料)(2024年9月)p.3より引用

https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/001301187.pdf(2025年1月16日閲覧)

具体的には、下記の都道府県や診療科がシーリング対象として多くなっています。

- 都道府県:東京都、京都府、大阪府、福岡県 など

- 診療科:内科、麻酔科、放射線科、整形外科、皮膚科 など

出典:厚生労働省「今後の専門研修制度に向けた検討について」(令和6年度第2回医道審議会医師分科会医師専門研修部会資料)(2024年9月)p.5

https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/001301187.pdf(2025年1月16日閲覧)

ただしシーリング制度によって、医師の地方への回帰が必ずしもうまくいっているわけではありません。たとえば筆者が専門とする皮膚科の場合、東京都では近年、毎年75人程度の専攻医が誕生している一方*2、年に1人も専攻医が誕生しない県も存在します(2024年度は山形県、岡山県、山口県、沖縄県の4県*3)。人口比を差し引いても、地域によって偏りが大きい状態は続いており、引き続き議論が必要と言えるでしょう。政府内では2026年度に向けた医師偏在対策の検討も進んでおり、今後の動向が注目されます。

令和7年度専攻医募集におけるシーリング案に対する厚生労働大臣からの意見案|厚生労働省 令和6年度第2回医道審議会医師分科会医師専門研修部会(2024年9月)

今後の専門研修制度に向けた検討について|厚生労働省 令和6年度第2回医道審議会医師分科会医師専門研修部会(2024年9月)

年度採用数|日本専門医機構(*2)

2024年度 採用状況|日本専門医機構(*3)

医師偏在対策に関するとりまとめ|厚生労働省 第190回社会保障審議会医療保険部会(2024年12月)

厚生労働省医師偏在対策推進本部|厚生労働省

専攻医登録と研修開始までの流れ

専攻医として研修を始めるまでの主な流れは下記のとおりです。

- 専攻医登録

- プログラムの選択・応募

- 面接など

- 採用通知

出典:日本専門医機構webサイト「研修プログラム応募フロー」

https://jmsb.or.jp/senkoi/#an04(2025年1月16日閲覧)

まずはオンラインで「専攻医登録」を行い、各種プログラムに応募する必要があります。これは日本専門医機構のwebサイト、または当該領域(学会)のwebサイトから登録システムにアクセスすることで行います。

一次募集は、年度にもよりますが研修医2年目の11月ごろから開始されます。施設の見学などは、応募の前に済ませておきましょう。

応募後は面接などを経て、採用に至ります。残念ながら不合格となってしまった場合は二次募集に進むことになります。

採用後は、翌年の春から、研修プログラムに沿って専攻医としての研修がスタートします。

専攻医登録・応募について|日本専門医機構

専攻医の業務内容

「研修医と専攻医の違い」の段落でも述べましたが、専攻医は研修医と比べると、より主体的に診療に関わることになります。

もちろん研修中なので、わからないことがあれば上司(上級医)との相談が必要ですが、基本的には1人で臨床業務を進めていく状況が多いでしょう。外来や入院患者さんを主体的に診察し、治療方針を決定する必要があります。

診療科によっては、救急外来で初期対応を終えた後の患者さんを引き継ぎ、治療にあたることも多いかもしれません。外科系の診療科であれば、執刀医となる機会も増えるでしょう。

一方で、専攻医は各診療科において最も経験が浅い立場でもあり、いわゆる"雑務"を担う機会もあるでしょう。カンファレンスの準備や、ローテートに来る研修医の指導、各種委員会への参加などです。少しでも余裕を持って業務にあたれるよう、忙しさを乗り越えるための工夫や対策が取れると良いでしょう。詳しくは下記の記事を参考にしてください。

研修医・専攻医は忙しい?業務内容や対策を現役医師が解説

専攻医の人数

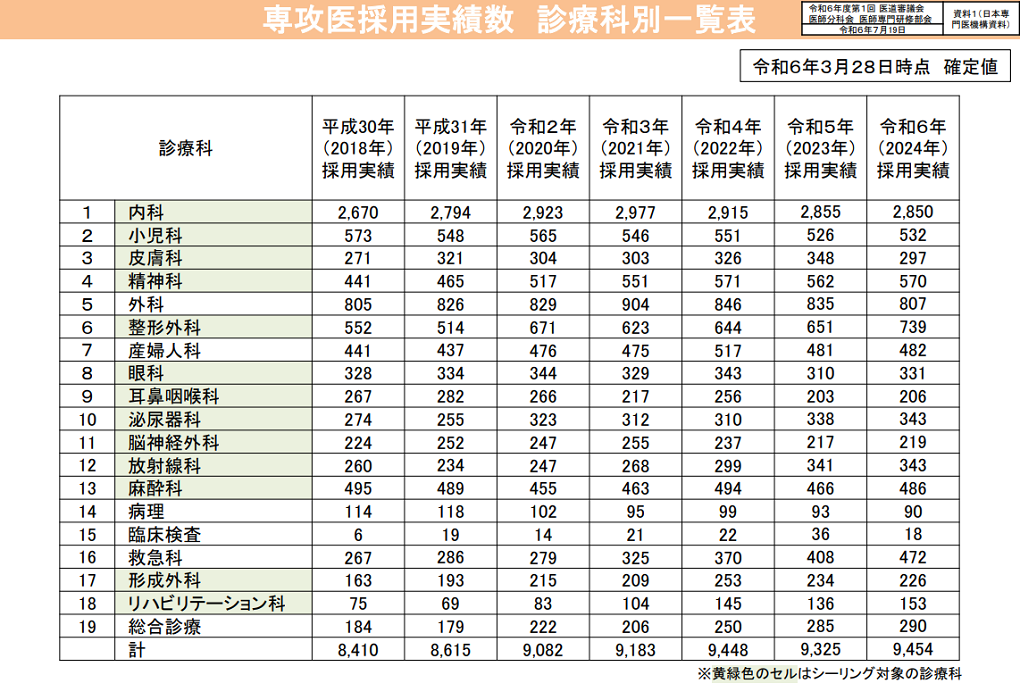

新専門医制度が始まった2018年度、専攻医の採用数は8,410人でした。近年は毎年9,400人程度が専攻医として採用されています。総数は当初と比べ増えていますが、これには医学部入学定員の増加も関係していると考えられます。

診療科ごとの人数は以下のとおりです。

厚生労働省「今後の専門研修制度に向けた検討について」(令和6年度第2回医道審議会医師分科会医師専門研修部会資料)(2024年9月)p.7より

https://www.mhlw.go.jp/content/10803000/001301187.pdf(2025年1月16日閲覧)

基本19領域の中では内科の採用人数が最も多く、2,800人ほどです。次いで外科や整形外科、精神科、小児科が続きます。

臨床検査や病理領域は100名未満であり、専攻する医師の数が少ない診療科となっています。

冒頭で少しふれましたが、専攻医へ進まない医師も存在します。とくに、臨床研修修了後に直接美容医療分野へ進む、いわゆる"直美"(ちょくび)と呼ばれる進路を選ぶ人が増えていると言われていますが、具体的な人数に関する統計は乏しいのが現状です。

専攻医の年収

気になる年収事情についても見ていきましょう。

専攻医の平均的な年収は、厚生労働省の『令和5年賃金構造基本統計調査』に基づくと「890万円前後」*4と計算できます。ただし同じ専攻医でも年次が上がるほど収入が増えることから、専攻医1年目時点の平均年収は750万円程度と推測されます。

この調査でわかるのは、年齢別の医師の給与です。先述のとおり、専攻医の年齢は大学医学部(6年間)と臨床研修をストレートで修了した場合、20代後半〜30代前半となります。浪人や編入なども加味し、専攻医の可能性がある年齢で抽出した年収値は以下のとおりです。

| 25〜29歳 | 758.3万円 |

|---|---|

| 30〜34歳 | 1021.1万円 |

出典:厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」第5表(「きまって支給する現金給与額」×12+「年間賞与その他特別給与額」で平均年収(概算)を算出し、四捨五入で表記)

一概には言えませんが、専攻医はおおむね上記の年齢に該当するでしょう。

なお研修医の推計年収については、1年次が435.3万円、2年次が481.3万円という厚生労働省の調査報告がありますが*5、2011年度の推計値のため現在は変化している可能性があります。しかし専攻医になると年収がグッと上がることは間違いなさそうです。

さて、上記の調査では年齢別の年収はわかりますが、診療科別の年収についてはわかりません。こちらも少し古い2012年のデータで、専攻医に限らず医師全体を対象としたものですが、下記のような調査結果があります。

| 診療科 | 平均年収(万円) |

|---|---|

| 内科 | 1,247.4 |

| 外科 | 1,374.2 |

| 整形外科 | 1,289.9 |

| 脳神経外科 | 1,480.3 |

| 小児科 | 1,220.5 |

| 産科・婦人科 | 1,466.3 |

| 呼吸器科・消化器科・循環器科 | 1,267.2 |

| 精神科 | 1,230.2 |

| 眼科・耳鼻咽喉科・泌尿器科・皮膚科 | 1,078.7 |

| 救急科 | 1,215.3 |

| 麻酔科 | 1,335.2 |

| 放射線科 | 1,103.3 |

労働政策研究・研修機構「勤務医の勤労実態と意識に関する調査」(2012年9月)p.30より

https://www.jil.go.jp/institute/research/2012/documents/0102.pdf(2025年1月16日閲覧)

この結果からは、外科系の診療科の方が平均年収が高いことがわかります。外科系は時間外労働時間が多い診療科としても知られており、このことが反映されていると考えられます。なお上記には外勤やアルバイト代は含まれていないことにも注意が必要です。

専攻医になるとアルバイトや副業も可能になりますから、常勤先の給与で不足を感じる場合は、アルバイトを積極的に検討しても良いでしょう。しかし2024年4月から本格運用されている「医師の働き方改革」による労働時間の規制もふまえて検討する必要があります。アルバイトは給与の観点だけでなく、自身のスキルアップにもつながる機会となります。また、専攻医の年齢(30歳前後)は結婚や出産・育児といった大きなライフイベントを経験する可能性もある時期と言えます。働き方やキャリアに不安な点があれば専門のコンサルタントに相談するのも良いでしょう。

令和5年賃金構造基本統計調査|政府統計の総合窓口 e-Stat(*4)

└第5表 職種(小分類)、年齢階級別きまって支給する現金給与額、所定内給与額及び年間賞与その他特別給与額(産業計)

臨床病院における研修医の処遇|厚生労働省 第3回医師臨床研修制度の評価に関するワーキンググループ(2011年11月)(*5)勤務医の勤労実態と意識に関する調査|労働政策研究・研修機構

▼関連記事はこちら

研修医/専攻医の初任給・平均年収はいくら?給料に関するよくある質問にも回答

研修医はアルバイトできる?専攻医で始めるおすすめの仕事や注意点とは

医師の年収、現実はどう?収入アップの方法も紹介

医師が結婚するタイミングはいつ?現役医師の経験とデータをもとに分析

医師の副業について現役医師が解説。自分らしく働く上でおすすめの仕事や注意点とは

まとめ

今回は専攻医の定義や新専門医制度の概要、気になる年収事情などを見てきました。研修医は2年間さまざまな診療科で学ぶという仕組みのため、医師としての多様性が出づらい傾向にありますが、専攻医になると特定の診療科について深く学ぶことができ、教育システムや専門分野など、施設ごとの特徴がより強く現れることになります。アルバイトや副業ができたり、結婚や出産を迎える人が増えたりと、働き方の選択肢が増える期間とも言えるでしょう。その後のキャリアプランにも大きく影響するため、診療科の選択を含めて十分に吟味し、専攻医へ進むことが大切です。

この記事が専攻医について考える一助となれば幸いです。

執筆者:Dr.SoS

皮膚科医・産業医として臨床に携わりながら、皮膚科専門医試験の解答作成などに従事。医師国家試験予備校講師としても活動している。

人気記事ランキング

おすすめ記事

スキルアップコンテンツ

医師の疑問や悩みを解決

特集ページ

医師求人特集一覧

高額、クリニック、女性活躍求人などおすすめ求人特集満載

-

【常勤】新着医師求人特集

全国の常勤医師求人はこちらで毎日更新しております。気になる求人がございましたら、まずはお気軽にご相談ください。 先生のご希望に合わせて給与や就業条件の交渉もさせて頂きます。

-

【非常勤】新着医師求人特集

全国の非常勤医師求人はこちらで毎日更新しております。気になる求人がございましたら、まずはお気軽にご相談ください。 先生のご希望に合わせて給与や就業条件の交渉もさせて頂きます。

-

【スポット】新着医師求人特集

毎日、多くの医療機関から求人を頂き更新しています。アルバイト(スポット)求人は、日々募集状況が変化しており、人気求人は即日募集を締め切ることもございます。気になる求人がございましたら、お早めにお問い合わせください!

INFORMATION

-

-

一定の基準を満たした、「適正な有料職業紹介事業者」として認定されています。

-

厳密な管理基準に従って、求職者の個人情報を適切に取り扱っております。

![[“正常”判定をためらう医師必見]心電図の読み方 10ステップ](/images/common/sidebnr_ecg.jpg)

SNS公式アカウント

すべての医師に役立つ情報を発信中!

ドクタービジョン

Facebook公式アカウント

ドクタービジョン

X公式アカウント

ドクタービジョン

LINE公式アカウント

私らしく働く女性医師を応援

女性医師向け

Instagram公式アカウント