2024年、医師の働き方が大きな転換期を迎えています。「働き方改革」の施行で医師の時間外労働が制限されるため、医療機関は医師人材の確保、とくに当直医の確保が難しくなっています。

医師個人にとっても、アルバイト勤務が制限される可能性があるなど、影響は小さくありません。この転換期をどう乗り越えていけば良いか、そのキーワードの一つが「宿日直許可」です。宿日直許可の取得有無は医療機関にとって大きな選択であり、医師にとっては勤務先を選ぶ基準になり得ます。

宿日直許可を取得する医療機関が増える中、「隠れ宿日直」という新たな問題も出現しています。この記事では宿日直許可の概要や仕事選びの注意点を考察します。

執筆者:Dr.Ma

宿日直許可とは

労働基準法では、労働時間に一定の規制が定められています。労働者を守るため、際限なく働くことはできません。

しかし、医療従事者には「宿直」や「日直」という業務があります。これらは通常の労働とは違い、業務負担が小さいケースも少なくありません。当直業務にあたる時間を「労働時間」に含めない、つまり例外的に労働基準法の時間規制が適用されない制度が「宿日直許可」です。

宿日直許可は、各医療機関に対して労働基準監督署長が与えるもので、医師に限らずさまざまな職種が対象になります。

宿日直許可の取得による違い

医療法第16条に「医業を行う病院の管理者は、病院に医師を宿直させなければならない」と規定されている通り、病院には常時、最低1名の医師が滞在しなくてはなりません。

夜間に病院に滞在することを「宿直」、土日や祝日など診療時間外の日中に病院に滞在することを「日直」と呼びます。一般的には「宿直」と「日直」を合わせて「当直」と呼びますが、最近はこれらを「宿日直」と呼び、宿日直許可に該当しないケースを「当直」と呼んで区別している現場もあります。

当直は診療時間外なので、救急対応などがなければ医師の労働負担が小さいこともあります。状態が落ち着いている患者さんの病棟管理が中心で、大半は待機時間である「寝当直」などの場合です。「宿日直許可」を取得すれば、このような勤務には労働時間の上限規制が適用されなくなります。

診療時間外であっても、通常の勤務に近い労働が必要なケースもあります。救急車の対応や救急外来での診療、または日中に終わらない仕事を継続してやらざるを得ない場合などです。これらは時間外労働時間として計上され、上限規制の対象となります。

一方、宿日直許可を取得していない医療機関では、上記のような勤務内容の違いにかかわらず、当直勤務は時間外労働としてカウントされます。

どこからが"ほとんど労働をする必要のない当直"なのか、境界を決めるのは簡単ではありません。その日の状況によって労働内容や時間が異なる上、「何人診たら」、「何台救急車を受けたら」医師に負担がかかる労働になるのか、といった認識は個人や医療機関によって違うため、混乱の元になります。

そこで、厚生労働省は「医師、看護師等の宿日直許可基準について」という通達を出しています。次の段落で、その内容を見ていきましょう。

宿日直許可の要件

「医師、看護師等の宿日直許可基準について」では、医師の夜勤を「宿直」として認める要件が記されています。夜間に十分な睡眠を取れることを前提に、次の要件を満たす必要があります。

- 通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後である

- 一般の宿日直業務以外には、特殊措置を必要としない軽度または短時間の業務に限る

例:少数の入院患者への問診や軽度処置、看護師への指示・確認、少数の軽症患者・かかりつけ患者の時間外受診への対応(診察、看護師への指示・確認)など

厚生労働省「医師、看護師等の宿日直許可基準について」(基発0701第8号令和元年7月1日通知)をもとに筆者要約

具体的な例が示されており、どのような勤務を指すのかイメージしやすいのではないでしょうか。いわゆる「寝当直」が該当すると考えて良いかと思います。

ただし、「少数の」という文言がどの程度を指すのかが曖昧で、これが後述する「隠れ宿日直」の背景の一つとなっています(後述)。

医師、看護師等の宿日直許可基準について(基発0701第8号令和元年7月1日通知)|厚生労働省

▼寝当直に関する詳しい記事はこちら

医師の「寝当直」とは?仕事内容やアルバイトの際の注意点、働き方改革の影響を解説

医師の働き方改革と宿日直許可の関係

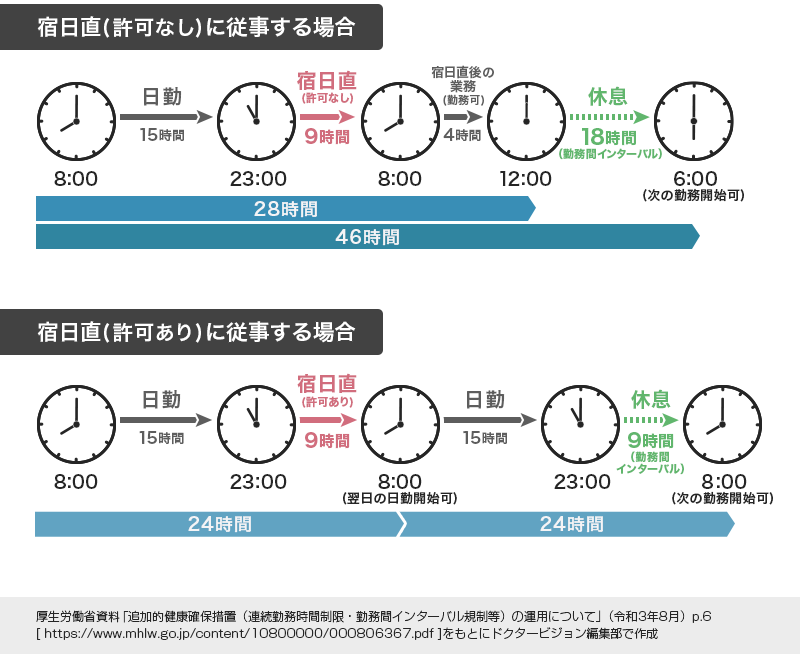

「医師の働き方改革」では、時間外労働時間の規制とともに勤務間インターバルの確保が義務付けられています。当直明けの日に夜まで働く、または2日連続当直に入る、といった勤務はできません。

上図のとおり、宿日直許可がない医療機関で宿直にあたる場合、始業から46時間以内に休息時間(連続する18時間)を確保しなければいけません。休息翌日に日勤をするためには、当直明けの昼には仕事を終えていなくてはならないことになります。

一方、宿日直許可を取得している医療機関で宿直にあたると、その時間は労働時間とはみなされないため、明けの日も通常通り勤務することができます。

医療機関が宿日直許可を取得することは、宿日直医を確保しつつ、時間内診療を維持することができる施策と言えるのです。

宿日直許可の申請状況

このような背景から、医師の働き方改革の施行に備えて宿日直許可を申請する医療機関が続出し、2022年の認可数は1,369件と、2020年の10倍にのぼりました*1。労働基準監督署の手続きのスピードも上がっているのか、急性期病院を除くと申請から認可まで3週間程度で完了するケースもあるようです。

宿日直許可を取得する医療機関が多数派となっていますが、その進捗や運用の実態には差があるとも指摘されており*1、注意が必要です。

※編集部注:弊社が2023年8月に実施した医療機関向けアンケートでは、170施設中7割以上が宿日直許可を申請済み(または申請中)でした*2。

第212回国会 厚生労働委員会 会議録 第2号(令和5年11月8日)|衆議院(*1)

「医師の働き方改革」に関するアンケートを全国の病院向けに実施―施行まで半年に迫る中で見られる医療機関の動きとは|株式会社メディカルリソース プレスリリース(PR TIMES)(*2)

宿日直許可が医師の勤務に与える影響【非常勤・アルバイトの前に確認を】

医師が、これまで行っていた非常勤やアルバイト勤務を続けられるかどうかは、宿日直許可の有無が影響します。

土日や夜間診療(当直アルバイト)など、診療時間外の仕事は原則として「時間外労働」であり、常勤先での時間外労働時間と合算されます。このため規制を超える非常勤やアルバイト勤務はできなくなる可能性がありますが、非常勤・アルバイト先が宿日直許可を得ていれば、宿日直中は時間外労働とみなされません。こうした医療機関での勤務を選択することで、働き方改革により減少が見込まれる収入を補填できる可能性があるのです。

今後、私たち医師が仕事を探す際には「宿日直許可の有無」の確認は必須でしょう。しかし、申請中だが未取得など、外部からはわかりづらいケースもあります。情報が足りなければ、転職サイトなどプロの手を借りるのが良いかもしれません。

宿日直許可に関する問題点・課題

働き方改革が抱える問題

そもそも働き方改革とは、労働生産性を向上し、柔軟な働き方や多様な人材の活用を促すための取り組みです。タスク・シフト/シェアや複数主治医制など、徐々に改革が進んでいます。

しかし、時間外労働を規制すれば、目の前の労働時間・労働力は減ってしまいます。実際、多くの医療機関で宿日直を担当する医師の確保、診療体制の維持が困難になっています。タイムカードを早めに押させる、「自己研鑽」という名のサービス残業が増えるなど、労働生産性を向上させるために労働時間を減らす、という矛盾がさまざまな問題を引き起こしています。

宿日直許可は、そうした問題を補う制度と位置付けることができるでしょう。"医師に負担をかけずに"労働力を確保することができるからです。

ただし、本当に医師に負担がかかっていないのかは、慎重な検討が必要です。もし通常通りの労働を「宿日直許可」という隠れ蓑で覆っているならば、それは医師の働き方改革の目的と逆行します。労働基準監督署は医療現場の状況を把握した上で認可しているのか、多くの現場から疑問があがっています。

「隠れ宿日直」とは

「隠れ宿日直」とは、実際は普通に働いているのに、宿日直許可により労働時間の規制対象外になることを指す言葉です。夜間に数十人の診察を担当し一睡もできなかった――それでも「宿日直」として扱われ、次の日に日勤にあたる事例が紹介され、議論の対象になっています。

前述のとおり、宿日直許可を得るには要件が定められています。その要件を満たさない場合、宿日直許可が取り消しになるケースも今後発生する可能性があるでしょう。

しかし、医師数が十分でない医療機関としては、宿日直許可がなければ当直明けの医師を休ませるしかなく、診療体制を維持できなくなってしまいます。地域の医療ニーズなどで救急対応を避けられない病院も少なくないでしょう。

こうした問題を解決するには、患者さんの救急受診に対する意識改革や、医師不足・偏在問題の解決など、抜本的な改革が必要です。それにはまだまだ時間を要するとみられ、働き方改革や宿日直許可に関する課題はしばらく続くのではないでしょうか。

まとめ:今後の動向にも注目

医師の長時間労働は長年問題視され、ようやくその働き方に改革のメスが入りました。現在はその真っ最中であり、今後医師の働き方がどのように変わっていくか、予測することは困難です。今仕事探しをしている方は、職場環境についてアンテナを高く張った方が良いでしょう。

今後は医局からの人員派遣の引き上げなどで、求人が増える可能性もあります。こうしたトレンドをおさえながら仕事を検討したい、あるいは仕事探しに不安がある・仕事探しに時間を割く余裕がない場合は、専門のコンサルタントを頼ると安心でしょう。